L’infanzia mostra l’uomo, come il giorno si vede dal mattino

(Milton, Paradiso perduto)

Luigi Di Bella vide la luce in un paese della provincia di Catania, Linguaglossa, il cui nome è curiosamente formato dalla ribadita versione, latina e greca, del vocabolo “lingua”, si dice per le lingue di fuoco lavico che non di rado rosseggiano dai crateri del grande vulcano. E Linguaglossa già dal nome sembra voler dichiarare al mondo che la sua gente intende parlar chiaro, essere ben capita e ricordare a tutti che discende dal popolo poeta della Grecia e da quello soldato di Roma, seppure con qualche taglio di sangue saraceno. Il paese sorge sulle prime propaggini dell’Etna, a 550 metri sul livello del mare, quello Jonio che nei pomeriggi assolati fiammeggia di un blu assoluto, invade ed inebria l’animo: quel blu, adulto dell’adolescente azzurro, che è colore e suono e profumo, che appaga lo spirito perché lo riempie e lo riempie perché l’appaga.

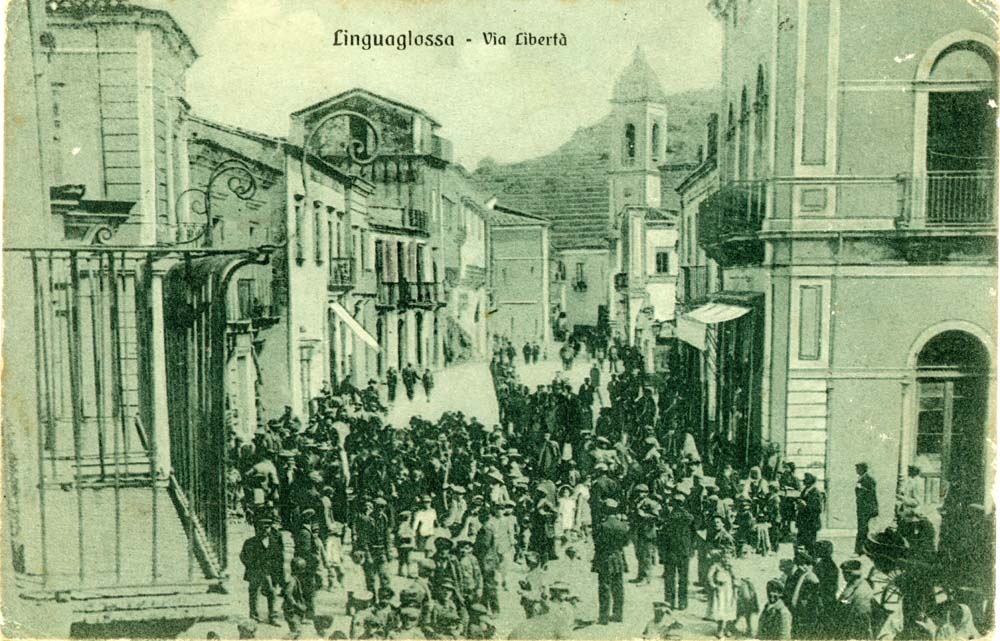

La cittadina è venata di viuzze e vicoli lastricati di pietra lavica che si aprono ai lati della strada principale, animati da antichi palazzi, case, casupole e numerose chiese, edificate queste fra il Cinquecento ed il Settecento. Percorrendo la strada che gradualmente si solleva, il dorso del grande vulcano ti segue, immane, bruno, più austero che minaccioso, curva dopo curva, un po’ come lo sguardo di certi magistrali ritratti che, pur raggelato nelle cornici, ci fissa senza perderci mai di vista. La salita sembra ogni tanto sostare, ma in realtà prosegue erta, incessante, tenace come la tempra dei fittavoli che lavorano la terra ai lati della strada. Le pietre sempre più nere, ammonticchiate a formar muretti, costeggiano la via e delimitano la proprietà rurale; olivi, dai chiari tronchi bugnati di nodi, sembrano contorti come per gelido fuoco. Anche se volgiamo lo sguardo verso antiche ville in rovina, dalle ampie terrazze soleggiate, fissiamo i fichi d’India dalle foglie spinose che, alla base, evocano la pelle rugosa di elefanti, sogniamo al celeste violaceo delle campanule, quell’immensa groppa scura, col pennacchio di fumo in cima, è ad aspettarci dietro ogni ostacolo: quasi che, senza parere, voglia imporre la sua presenza e far comprendere che ci tollera solo per senso di ospitalità. Di quando in quando a muntagna fa sentire la sua voce cupa e possente, ma sembra aver quasi un particolare riguardo per l’abitato, raggiunto dalla lava solo nel 1566, senza subir danno dalle altre grandi eruzioni del 1809, del 1865 e del 1923.

Linguaglossa è citata per la prima volta in un documento ufficiale nel 1145 a firma di Ruggero II, re di Sicilia, nel quale si indicavano a mo’ di confine le località della Diocesi di Messina per l’Archimandrita Luca. Gli abitanti, fin dalle origini, erano contadini, proprietari terrieri, boscaioli, dal carattere forte, riflessivi e laboriosi. Un tempo la cittadina era un centro legato al trasporto ed alla lavorazione dei giganteschi pini dell’Etna che per la qualità del loro legno impregnato di resina erano richiesti dagli arsenali e dai cantieri navali dell’isola, ai quali i bardunari provvedevano a recapitarli. Successivamente, con il declino dell’industria navale, gli abitanti vissero prevalentemente dei prodotti della terra, soprattutto uva e nocciole.

Ultimo maschio di tredici figli, tre dei quali morti poco dopo essere venuti alla luce, Luigi Di Bella nacque alle sei del mattino di mercoledì 17 luglio 1912 ed il giorno successivo fu battezzato. Come spesso accadeva, la data del battesimo fu ufficializzata quale effettiva data di nascita. Il sacramento venne officiato nel duomo di Linguaglossa dal parroco Angelo Privitera e, come si può leggere nella copia dell’atto consegnataci nel 2001 in occasione dell’ultima visita a Linguaglossa, gli venne imposto il nome di Luigi, Alessio (il Santo del 17 luglio), Carmelo. La casa natale, demolita alcuni decenni fa, era un appartamento in affitto in via Garibaldi prossimo alla diramazione di due strade, una delle quali saliva verso l’Etna, l’altra costeggiava il torrente Ciapparotto, dal quale si attingeva un’acqua limpida e fresca che veniva trasportata in barili issati sulle spalle. A pian terreno un panificio.

Alla nascita dell’ultimogenito, mamma Carmela, reduce a quarantadue anni da altre undici gravidanze, aveva poco latte, per cui fu costretta ad integrare lo svezzamento con un po’ di succo d’uva. A tal proposito suggeriamo la visione del seguente video dal minuto 7:04 al 10:18:

NOTA: Documentario Metodo Di Bella – 20 anni dopo (1997-2017) – Film documentario (9 parti + 3 Addendum). Produttore esecutivo: VFF Institute Mare Nostrum e.V. (NPO) – Österreich – Distributore esclusivo: VFF Institute Mare Nostrum e.V. (NPO) – Österreich. Interamente finanziato dal VFF Institute Mare Nostrum e.V. (NPO) – Österreich, senza alcuna tipologia di agevolazione e senza alcun utilizzo di fondi speciali e/o sovvenzioni europee.- Anno di produzione: 2017 – Produced by VFF Mare Nostrum Films Productions. Tutti i diritti riservati VFF Institute Mare Nostrum e.V. (NPO) – Österreich

© 2017 – Documentary Film Division – Österreich

La fibra del piccolo doveva esser salda, se la misera dieta dell’alba della sua vita non gli impedì di superare le malattie dell’infanzia, una tosse convulsiva causa di grande sofferenza ed anche la terribile “spagnola”, che colpì tutta la famiglia e fu curata unicamente con il riposo a letto.

Carmela Tornatore proveniva da una famiglia della piccola borghesia rurale, che doveva disporre di qualche risorsa, se aveva potuto darle in dote un paio di poderi.

Sprovvista di vera istruzione, limitava il suo sapere al leggere e scrivere. Bianca di carnagione, le gote appena pronunciate, il viso regolare, fu ritratta magistralmente da un grande pittore dimenticato, Andrea Bonanno, appisolata davanti alla finestra, col sorriso appena accennato di donna abituata a considerare privazioni e fatica quali normali evenienze della vita. Saggia, taciturna, riflessiva e descritta come equilibratissima dal figlio ultimogenito che la adorava, era donna sana, attiva e infaticabile; solo nell’età avanzata cominciò a soffrire di mal di capo e di attacchi anginosi. Man mano che lo vedeva crescere, comprendeva che quell’ultimo figliolo un po’ le somigliava, aveva qualcosa di speciale, e prese ad amarlo con una predilezione che la sua saggezza non faceva trapelare. L’amore per il fresco incanto del mattino, la scarsa loquacità, la laboriosità, l’abitudine di osservare e riflettere, crearono probabilmente una sintonia ideale col più giovane componente della famiglia. “L’educazione religiosa dell’infanzia la devo a lei, profondamente credente. Mia madre aveva carattere. Le sue decisioni non si discutevano. Ma in casa regnava un ordine patriarcale. La disciplina era perfetta, il rispetto verso il padre e la sottomissione al marito assoluti, la discussione serena. Si andava sempre a tavola tutti insieme e ci alzavamo al mattino presto. L’alba era passata da poco e la casa era già pulita, specchiata. Quella sistemazione così ordinata, così metodica, ha inciso sul mio carattere. La mamma è stata fondamentale”.1

Diversa la natura di Giuseppe Di Bella, che proveniva per parte di madre da una famiglia altolocata, i Curreri: discendenza alla quale teneva, considerato il vezzo di firmarsi Giuseppe Di Bella Curreri. Rimasto orfano in tenera età, fu defraudato della sua parte di eredità dai fratelli maggiori, che pensarono bene di sbarazzarsene facendolo entrare in seminario.

E proprio dal seminario di Roma, dove fino allora aveva studiato, scappò all’età di quattordici anni e dopo un viaggio rocambolesco raggiunse la terra natale. Lì trovò un’occupazione come segretario del Vescovo di Lipari e si stava preparando a prendere i voti quando vide per strada Carmela: come si suol dire, gettò la tonaca alle ortiche e, dopo averla avvicinata, la chiese in sposa. Della sua precaria carriera di seminarista gli rimasero una certa familiarità con la dottrina cattolica e reminiscenze di latino, un latino tutto suo, fatto di un limitato lessico spesso integrato dalla fantasia. Colorito bruno, sguardo vivo ed incisivo, intelligente e poco amante delle mezze misure, in lui coesistevano l’intraprendenza ed il fatalismo, una ingegnosità evidente e una scarsa propensione per la fatica prolungata. L’indole ed il ricordo della discendenza da una famiglia illustre, un tempo agiata, si scontrarono con l’ambiente e la miseria del presente, portandolo negli anni ad abbracciare i mestieri più diversi, che alternava a volte, altre faceva coesistere. Fu così uomo di fiducia di notabili del luogo, mediatore, amministratore delle sue povere terre, barbiere cerusico e cavadenti, animatore della locale banda musicale, agente di commercio nel Trapanese. Di limpida onestà e caritatevole, non bisognava però fargli saltar la mosca al naso se si volevano evitare reazioni energiche che, nei casi estremi, potevano trascendere anche a qualche nutrita raffica di ceffoni. Dovunque si trovasse, lo spirito e la vivacità inesauribile ne facevano un protagonista. L’ingegnosità gli consentiva spesso di trovare soluzioni a problemi che ad altri facevano grattare il capo senza costrutto. Così accadde in occasione di un’infezione ad un braccio della figlia Maria, che rischiava l’amputazione; costruì una vaschetta oblunga di cemento e la riempì di ghiaccio: Maria vi tenne a lungo immerso il braccio che riuscì così a salvare. Originale lo era di sicuro, come tutti in famiglia, del resto.

La “Domenica del Corriere” della settimana che vide nascere Luigi Di Bella offre un quadro del paese e degli avvenimenti in corso. Tre mesi prima, il disastro del Titanic aveva occupato numerose pagine. Ora, per 10 centesimi, si potevano leggere resoconti sulla guerra in Libia, capitoli degli immancabili romanzi a puntate, articoli culturali. Non meno interessanti alcuni inserti pubblicitari, utili per farsi un’idea dei sogni delle famiglie e del potere d’acquisto della moneta: il “Pathefono”, giradischi ‘senza imbuto’ della Pathé costava 147 lire, pagabili a L. 7 al mese; una doppietta da caccia 189 lire; la macchina da caffè “Oikos” a sei tazze 26 lire, mentre la fotografia di Enrico Caruso, in “artistica cornice ovale intagliata dorata”, 13 lire. Acquisti preclusi alla famiglia Di Bella, visto che spesso si comprava la farina a credito, in attesa che arrivasse qualche soldo dai mestieri alterni del capofamiglia o dalla vendita delle nocciole.

Quando Gino – così era chiamato in famiglia – fu in grado di camminare, di primo mattino cominciò a trotterellare accanto alla mamma, che iniziava la giornata recandosi alla prima messa. Non è difficile mettersi nella testolina di quel piccino, tanto avido di vita, tanto sensibile verso il mondo che lo circondava, da ricordarne con precisione fatti, luoghi, suoni, aromi a distanza di quasi novant’anni. Può risultare suggestivo, ma anche utile, ricostruire l’inizio di una giornata della sua prima infanzia, seguirlo passo passo ed avere così un aiuto a comprendere la genesi di qualche aspetto del suo mondo emotivo ed ideale.

Mamma Carmela lo ha svegliato prima delle cinque e gli ha fatto trovare pronta una prima frugale colazione: latte di capra ed una fetta di pane. Insieme scendono per la scala curando di non far rumore, per non svegliare chi dorme ancora. Appena in strada ecco l’aria vivificante del mattino che, ad onde, porta all’orecchio suoni lontani bisbigliati dall’alterno alitare del vento. Il primo albore rischiara le pietre negre delle case, le persiane chiuse e staglia le due figure i cui passi risuonano sul selciato. Tenuto per mano dalla mamma, il bimbo si guarda intorno, fissa il cielo appena tinto da un tenue acquerello azzurro, distingue ad uno ad uno gli odori ora dolci ora acri che si succedono, si mescolano, virano man mano che cammina. Presto sono all’incrocio con la strada principale: un passante infreddolito che deve attraversare la via, sosta aspettando che un carretto, trainato da un somarello assonnato, passi oltre, dopo aver costeggiato la Chiesa Madre, la Matrice. Valicata la porta della chiesa si piomba nell’oscurità: la luce del giorno filtra faticosamente dai vetri multicolori, vanamente aiutata dal chiarore delle candele. La mamma solleva Gino fino all’acquasantiera, gli accompagna la manina nell’impacciato segno di croce, si inginocchia prima di farlo sedere accanto a sé e prega in silenzio. Lo splendore delle cornici dorate, i ricchi ornamenti, i colori vivaci delle vetrate, le statue di soggetti sacri sono osservati, studiati, si imprimono nella mente del bimbo, tanto più quanto maggiore è la differenza dai poveri arredi della casa appena lasciata. Un’immagine, in particolare, lo attira e gli rimane impressa: raffigura un giovane muratore che cade da un’impalcatura e rimane incolume per il miracoloso intervento di un santo. Si soffermerà a lungo a fissarlo ottantasei anni più tardi, quando tornerà per l’ultima volta al paese natìo.

Al ritorno dalla messa – così avviene una o due volte la settimana – mamma Carmela, riposto lo scialle, si appresta a fare il pane. Per prima cosa occorre prendere la teda, legna resinosa che si accende facilmente, e quindi attizzare il fuoco nel forno di mattoni: dopo i primi crepitìi, ecco spandersi intorno un profumo aromatico. E’ ora di aggiungere altra legna e attendere che il forno si scaldi. L’attesa servirà per impastare ripetutamente la farina con acqua, e preparare pagnotte dalle fogge diverse, mediamente del diametro di una trentina di centimetri. Ogni gesto, ogni fase del lavoro sono oggetto di osservazione continua da parte del bambino, meravigliato dalla disinvoltura con la quale i pani prendono forma sotto la maestria di quelle mani. Ora occorre riporre le pagnotte su una rete per lettino, ricoperta da vecchie lenzuola rattoppate e spolverate di farina, provvedendo a cospargerne anche il pane. A questo punto è necessario attendere che la pasta lieviti al punto giusto; basta osservare la produzione di anidride carbonica e toccare le pagnotte. I mattoni sono ormai candidi per il calore ed i pani pronti ad essere infornati. L’aroma si diffonde presto per la casa, inebria, stuzzica l’appetito, ma Gino sa che non deve chiederne: l’economia imposta dalla povertà della famiglia non lo consente. Non rimane che accontentarsi del boccone che la mamma gli ha confezionato con le briciole dell’impasto. A questo punto conviene trovarsi con qualche coetaneo e giocare insieme: servirà a sopire, per quanto possibile, i morsi della fame.

Uno dei più assidui compagni di giochi era il piccolo Pafumi, nella cui cantina, ingombra di botti, giare, cottari, si ritrovavano di frequente. Il pranzo si limitava ad una minestra, per lo più di verdure, qualche fetta di pane e un frutto. A volte, non resistendo, Gino domandava ancora pane alla mamma, con mille timori e chiedendo col capo chino se “il babbo aveva già pagato la farina”. Odiose gli riuscivano le minestre a base di cavoli e, in particolare, quella di fave, il macco: una volta, approfittando dell’esser momentaneamente solo a tavola, buttò dalla finestra l’odiata e maleodorante minestra, che andò a finire dritta dritta sulla testa di un contadino che avanzava in sella al mulo, con ovvie sue vivaci proteste: “le presi di santa ragione”, ricordava sorridendo. Ancor più magra la cena: spicchi contati di mele, arance o mandarini ed un’ultima fetta di pane. Fortunatamente si andava a letto presto: la fame si addormentava col bimbo ed il petrolio delle lampade veniva risparmiato.

D’inverno ai morsi della fame si aggiungeva il freddo. Venti gelidi scendevano sul paese dopo aver lambito la cima innevata dell’Etna e fatto ululare i boschi di pini, scuotevano le imposte e sibilavano per le vie tra scrosci di pioggia. La famiglia si stringeva intorno alla conca, il braciere, e quel tenue tepore doveva bastare a rianimare le membra intirizzite. Non troppo di rado, ai fischi del vento ed allo sciacquio della pioggia si mischiava la voce sinistra e terribile del vulcano, una voce di cupi boati, mentre il cratere lampeggiava di bagliori vermigli. Al mattino Giuseppe Di Bella mormorava, un po’ sollevato, un po’ impensierito: “a muntagna ha borbottato stanotte”. Sorriso malizioso ed austero, quello dell’Etna: questa l’impressione del piccolo Luigi. D’altronde, anche quando silenziosa, ‘a muntagna’ era onnipresente e per la sua mole e per le rocce laviche che, squadrate alla meglio, erano impiegate nella costruzione dei muretti che delimitavano le proprietà, delle case, del selciato che lastricava le strade più importanti.

Nei mesi estivi a Linguaglossa si lavorava, e sodo. Desta all’alba, tutta la famiglia andava nel podere a raccogliere nocciole, frutta, verdura, legna. Non sempre imparziale la suddivisione di ruoli e fatiche: Giuseppe Di Bella coglieva i frutti sui rami, scuoteva con vigore gli alberi per far cadere le nocciole, raccogliendo quelle cadute sui muretti di confine e concedendosi congrui intervalli di riposo; Gino, insieme ai fratelli, stava chino tutto il giorno a raccoglier le nocciole cadute e giungeva a sera talmente stanco, da prender sonno non appena steso sul tavolaccio che fungeva da letto. La lava aveva ricoperto ettari di terre fertili; ma la forza e la tenacia della gente del luogo richiamavano quelle dei fichi d’India, che riescono a spaccare lo strato di rocce vulcaniche e, col tempo, a triturarle. C’era qualche vigna e qualche albero di fico, ma la parte del leone la facevano i noccioleti, che non richiedevano alcuna cura particolare, assicuravano 14/15 quintali di raccolto all’anno e per un certo tempo frutti e legna da ardere. I loro virgulti nascevano all’interno delle troffe e successivamente tutto intorno. Il primo lavoro consisteva nello runcare, cioè tagliare con la roncola le verghe, che si riunivano in fasci utilizzati per il forno e il riscaldamento nei mesi freddi. Venivano risparmiati invece i collanti che in futuro avrebbero fruttificato. Ogni risorsa disponibile veniva sfruttata sino in fondo, tutto trovava impiego ed utilizzo sull’esempio della natura, che nulla spreca e sembra fondare i suoi miracoli giornalieri su costanza e paziente attesa. Così gli uomini alla natura più vicini, che con lei convivono e che di fiori, alberi, frutti si sentono quasi parenti, consapevoli che quanto albeggia tramonta e che non può esservi aurora senza notte. Eloquente il caso dei noccioli: i frutti sani servivano per cibarsi e ricavare qualche soldo, quelli difettosi (“mucatu”) per ricavarne un surrogato del cacao, i rami secchi e sterili per alimentare il fuoco e la loro cenere impiegata come detersivo per il bucato. La biancheria veniva infatti lavata con sapone ed acqua fredda e quindi disposta a strati in grosse pentole di rame, laviddi, dalla capienza di una trentina di litri; sui capi, coperti da qualche panno vile, veniva sparsa la cenere e su questa versata acqua bollente fino all’orlo. Lasciato in ammollo il bucato tutta la notte, l’indomani mattina dai laviddi si traeva una biancheria candida e profumata di pulito.

Un ricordo orrido, invece, le bisce, che si annidavano fra le troffe o negli anfratti delle rocce e che saettavano soprattutto al mattino, quando Gino camminava intirizzito, le manine nelle tasche, seguito dal tenero sorriso della mamma. Questa vivissima repulsione lo seguì per tutta la vita, stampandogli in viso una smorfia di ribrezzo anche alla vista di una lucertola. Alle serpi ed al padre Giuseppe è legato un ricordo che, pur avanti negli anni, aveva ogni volta il potere di farlo ridere fino alle lacrime. Un giorno d’estate, dopo una mattinata di fatiche, era arrivata l’ora di metter qualcosa sotto i denti e riposare un poco. Giuseppe Di Bella si era steso all’ombra di un albero per schiacciare un pisolino. Dopo qualche tempo i familiari, che avevano ripreso il lavoro, in preda a vivo stupore lo videro correre a precipizio, lanciare urla forsennate, sbracciarsi furiosamente, spiccar salti atletici durante la corsa con insospettata agilità. Mamma Carmela, con un sorriso all’angolo della bocca, rivolta a Gino: “ma chi ci succidìu a ‘to patri?” (che è successo a tuo padre?). Il mistero venne presto svelato: Giuseppe, prima di acconciarsi al riposo, si era slacciato le bretelle e non appena in piedi le aveva scambiate per serpi cadutegli addosso dai rami.

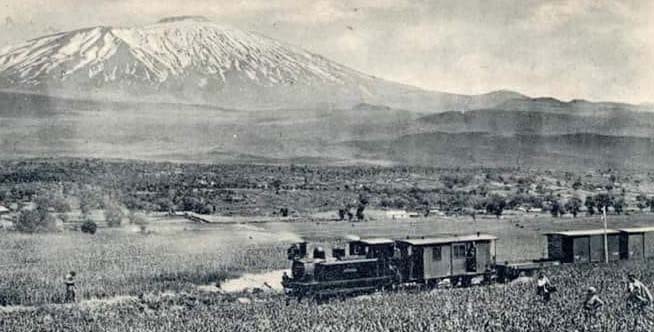

I poderi della famiglia erano due. Il primo, denominato “Catena”, si raggiungeva in mezz’ora di cammino, seguendo la via che dopo aver costeggiato il torrente saliva per circa due chilometri. Qui, oltre a radi alberi da frutta, un’area di un migliaio di metri quadrati ospitava alcune piante di zucchine e di verdure; ma il vero vanto della proprietà era l’uva fragola, dal profumo inebriante. L’altro podere, chiamato “Mannura”, era più vicino. Qui, oltre ai noccioleti, prosperavano alcune viti e, al centro, si levava una capannuccia, alla cui ombra ci si riprendeva dallo stordimento delle forti calure estive. Ad un tiro di schioppo i binari della “Circumetnea”. Nel silenzio, verso le undici del mattino, si credeva di sentire e poi si sentiva davvero lo sbuffare della locomotiva a vapore, con una ciminiera tozza e bassa, aiutata a volte da una seconda, sormontata da un alto fumaiolo. Il piccolo Luigi si fermava a guardare quando il treno si era fatto vicino ed alla subitanea interruzione del frinire delle cicale si era sostituito lo sferragliare della locomotiva, nella cui fornace i macchinisti sudati gettavano legna resinosa e carbone. Par di vederlo, col suo vestitino sdrucito, i grandi occhi neri, quel mento forte, piccolo pomo sotto le labbra, mentre osserva curioso, attento e un po’ impietosito quell’ansimare continuo spirante aliti di vapore. Avrà pensato al tragitto del convoglio, che prima di costeggiare la Mannura, aveva attraversato campagne assolate, valicato corsi d’acqua passando sui caratteristici ponti, che recavano scolpiti sul parapetto di pietra, all’inizio od al centro, croci od immagini di santi. Per anni ancora le locomotive sbuffanti sarebbero passate dalla Mannura, più rade dopo l’entrata in servizio di alcune teleferiche, adibite al trasporto di legna, nocciole e castagne.

Negli anni d’infanzia di Luigi Di Bella, tra quella collettività di contadini, di tagliapietre, operai, era andata affermandosi una piccola nuova borghesia di artigiani laboriosi. Anche su via Libertà, dove ancor oggi si può vedere la casa di proprietà dei Di Bella, si affacciava qualche botteguccia di falegname, nella cui vetrina erano esposti manufatti ed oggetti graziosi. Poche le famiglie ricche, definibili tali solo confrontando le loro possibilità economiche con quelle dei meno fortunati: così i Nicolosi, gli Scarlata, i Pafumi, i Privitera. Si trattava di piccoli proprietari terrieri o, come nel caso dei Pafumi, famiglia con la quale i Di Bella avevano una certa dimestichezza, di professionisti. Evidentemente quest’ultima famiglia era entrata nel cuore dello scienziato, se nei tardi anni della sua vita serbava nitida memoria delle vicende che avevano interessato i suoi componenti: uno dei figli studiò come ingegnere e morì tragicamente per un tumore, un altro avviò uno studio notarile, presso cui lavorò come scrivano Vittorio, di due anni più anziano di Luigi, un altro ancora divenne violinista, uno abbracciò la via del sacerdozio e fondò le prime scuole di Linguaglossa, mentre le due femmine si dedicarono alle loro nuove famiglie, dopo essere andate in spose a giovani della buona società del luogo.

La residenza di via Libertà era più ampia e confortevole della modesta abitazione precedente e sorgeva in pieno centro abitato. L’acqua si andava a raccogliere sempre alla fonte, ma si poteva attingere anche alla cisterna del pian terreno, alimentata dall’acqua piovana e nella quale guizzava qualche anguilla, ineguagliabile nel mantenere pulita e libera da insetti un’acqua limpida e freschissima, fonte di refrigerio nel tempo d’estate.

Il mezzo di trasporto più usuale era sempre il classico carretto siciliano, che cigolava tra sobbalzi sulla strada sassosa, ma dopo la fine della guerra si vide anche uno dei primi autocarri, il “18 Br”, che si arrampicava lentamente da Fiumefreddo al paese, con qualche sosta quando il radiatore sfiatava vapore. Nell’imminenza delle feste religiose il paese entrava in fermento. Chi si occupava di predisporre archi di luci da un capo all’altro della via maestra, chi raggranellava un poco di fuochi d’artificio, chi puliva e riverniciava la portantina sulla quale fissare la statua del Santo di turno, chi preparava candele con tanto di paralume in carta oleata, mentre la banda locale si esercitava. Chissà quante volte il piccolo Gino, con un abitino meno sdrucito di quello abituale, sarà andato con i genitori ed i fratelli ad attendere la processione: vociare indistinto, perle di luci multicolori da guardare incantato col visino all’insù, scintille rosse, verdi, azzurre dei fuochi d’artificio, fumo sfilacciato dal vento, l’effigie del santo che avanza lentamente, in equilibrio precario, tra le note della banda locale che, nelle occasioni più importanti, era sostituita da quella di Giarre, il grande paese che s’allunga costeggiando il mare.

***

Nel maggio 1915 l’Italia entrò nel primo conflitto mondiale. La guerra mobilitò cospicue risorse del nostro paese, impose ulteriori economie, spopolò città e campagne, rendendo drammatiche le condizioni di vita già difficili delle zone più povere. Le misere condizioni economiche della famiglia si fecero ancor più critiche. Fortunatamente Annetta, la sorella maggiore, che aveva vinto il concorso magistrale, si vide assegnare l’incarico di insegnante elementare presso le scuole di Pellegrino. Un vero dono della Provvidenza per la famiglia Di Bella: non che il modesto stipendio di maestra potesse evitare rinunce, fame, povertà, ma almeno si poteva sopravvivere in attesa di tempi migliori. Si decise che Annetta avrebbe portato con sé la sorella Ciccina, Vittorio e Gino. In casa ci sarebbero state quattro bocche in meno da sfamare e, fra l’altro, Gino avrebbe potuto assolvere all’obbligo scolastico non appena raggiunta l’età prescritta. Di sicuro mamma Carmela non dovette impiegare molto tempo per preparare la valigia di Luigi: qualche abitino logoro e pochi capi di biancheria ereditati dai fratelli maggiori e costellati da chissà quanti rammendi. Luigi aveva quattro anni e per la prima volta si allontanava dalla mamma, dalla sua sobria tenerezza, dal profumo delle pinete che si frapponevano tra il paese e l’Etna. Giungeva il primo dolore della sua vita dolorosa, anche se la curiosità di visitare nuovi luoghi e vedere da vicino il mare durante il percorso, avranno sicuramente attenuato la pena che gli gravava il cuore. Il viaggio iniziò su un landò trainato da due cavalli con bardature d’argento che era stato prestato dalla famiglia Pafumi. La carrozza discende fino a Fiumefreddo, dove si attenderà l’arrivo del treno. Finalmente Gino può vedere una locomotiva da vicino e non più dalla terra riarsa della Mannura. La sua innata curiosità gli fa osservare con attenzione ogni particolare, dalle grandi ruote motrici all’asta principale, dalla valvola di sicurezza che sfiata vapore alle ruote piccole dell’avantreno, al tender carico di carbone. Solo il richiamo paziente di Annetta, che lo invita a salire sul vagone di terza classe, lo ridesta dalle sue indagini. Nel vagone, ginocchioni sul sedile di legno, si allunga per guardare il via vai della stazioncina, seguire con lo sguardo persone che camminano, altre che corrono, uomini in divisa grigioverde, altri con la coppola in capo ed un fagotto sotto il braccio, donne che salutano piangenti i loro cari, il capostazione che controlla la chiusura degli sportelli in attesa di dare l’ordine di partenza. Quando risuona un fischio prolungato, il brusìo si attenua, il cuore di spose, sorelle, madri sembra gelarsi in uno spasimo al di fuori del tempo: il treno si muove lentamente, dopo un primo strattone, fra i soffi potenti, radi e poi sempre più rapidi e discreti della locomotiva, sostituiti in successione dal ritmico saltellìo delle ruote sugli intervalli dei binari. Fazzoletti multicolori, mani levate si agitano sotto la pensilina, rimpiccioliscono, scompaiono dopo la prima curva bordata di fichi d’India. Ed eccolo apparire il mare, esplosione di colore e luce che travolge con un’ondata di emozioni. Quel mare che per tutta la vita avrà il potere di incantarlo, di paralizzarlo, come sotto ipnosi, preso totalmente a fissarne l’azzurro per ore senza dir parola. Ad uno ad uno sfilano i paesi litoranei: Alì Terme, Santa Teresa, Giardini. Dall’altro capo dello Stretto la costa calabra e sul blu dello Jonio forme candide di navi che scivolano indolenti, quasi addormentate, vele minuscole e macchie indistinte di barche di pescatori. Dopo frequenti fermate nelle stazioncine disseminate lungo il percorso, la prima tappa del viaggio si conclude alla grande stazione di Messina. Occorrerà attendere con pazienza che parta il treno per Scala-Roccavaldina-Torregrotta. Vista fugace della Madonnina che s’innalza sulla falce del porto, di una nave traghetto che si stacca dall’approdo a marcia indietro, lunghe gallerie umide che vìolano le viscere dei monti e, dopo un paio d’ore, il viaggio in treno è terminato.

Proseguirà con una carrozza che lentamente si inerpica per i quattordici chilometri della strada per Monforte San Giorgio. Da qui occorre raggiungere a piedi Pellegrino. Pellegrino, che sorge a quattrocentoventi metri sul livello del mare, contava allora circa seicento abitanti che vivevano coltivando la terra o praticando la pastorizia. La casa che ospitò Luigi ed i fratelli, naturalmente era occupata in affitto. Piuttosto piccola, come quella di Linguaglossa, e pure questa costituita da un pianterreno e dal primo piano, sorgeva di fronte al Monte Scuderi, forse un antico vulcano non più attivo da tempo immemorabile.

Anche a Pellegrino la guerra, la “Grande Guerra”, aveva già costellato di biglietti bordati di nero le porte di molte abitazioni: “per il mio sposo”, “per mio figlio” ed altre lapidarie espressioni sotto le quali si celavano dolori che stravolgono una vita e fonti di povertà ancora più acuta di quella del tempo di pace. Fatalmente i paesi erano abitati da una prevalenza di donne, bambini ed anziani. I seicentomila morti della guerra e poi l’epidemia di spagnola avrebbero cancellato interi quartieri. Quanto ai vivi, respiravano l’ansietà ogni momento della giornata. Le notizie erano portate da un tale che, una volta la settimana, saliva sulla collinetta costeggiante un piccolo viale e richiamava gente battendo l’una contro l’altra vecchie latte arrugginite: si sapeva così che era arrivata la farina, che stava per giungere il granoturco e così via. Al Vespro le donne si recavano in chiesa, pregando per i loro cari al fronte, perché non fossero feriti, perché potessero tornare sani e salvi. Spesso si udiva levarsi d’improvviso un pianto disperato tra le mura di qualche casa vicina, dove era giunta la notizia temuta. Oggi quelle grida sono spente, ma non è difficile, passando tra le rovine di vecchie case semidiroccate, immaginare lo strazio dei suoi inquilini di ottant’anni fa. Basta pensare di tornare indietro nel tempo, in una di quelle notti, sbirciare dalla finestra rischiarata dal lume, cogliere le mani rugose di una madre o di una sposa rigirar tra le dita la fotografia del loro caro; vedere i bimbi assopiti su poveri pagliericci, attesi da maggiori difficoltà e privazioni. Ma dopo notti di lacrime, disperazione, ricordi, paure, si riprendeva il duro lavoro quotidiano, tra quelle zolle scure, strappate con pazienza e fatica alle erbacce ed all’aridità. Forse, in quei momenti, si accettava la vita solo come pedaggio da pagare per accedere un giorno, senza più pene, né dolore, né pensieri in qualche cimitero assolato.

Con una percentuale di analfabetismo che sfiorava il novanta per cento, il lavoro di Annetta non era certo lieve e non poteva concludersi dopo le ore di lezione prescritte. Mogli, genitori, sorelle, chiedevano il suo aiuto per leggere la corrispondenza giunta dal fronte – anche questa, magari, vergata dai commilitoni più ‘istruiti’ – e rispondere. Fu giocoforza attrezzare il piano terra, il catòio (dal greco κατά – giù, in basso) a sala scrittura e scuola serale. Prima giungevano coloro che portavano lettere da leggere e più tardi i maturi allievi che, con le ossa rotte da una giornata di lavoro nei campi, venivano per cercare di imparare quello che non avevano potuto apprendere a scuola, trascinandosi dietro le sedie. E spesso ci si ritrovava in venti, trenta persone. Rimediata la mancanza di banchi regolamentari, occorreva però risolvere il problema della lavagna e dell’illuminazione. Con un po’ di buona volontà e qualche aiuto fu possibile avere il petrolio per i lumi, mentre un cartone scuro ed un po’ di calce sostituirono alla meglio lavagna e gessetti. Seguendo l’esempio della mamma, Annetta non si fermava un attimo in tutta la giornata: col solo aiuto di Ciccina, svegliare i fratellini, preparare loro un boccone, farli lavare e vestire, mandare Vittorio a scuola a Monforte, andare a svolgere il suo lavoro, pensare a far da mangiare, rammendare, rigovernare la casa e concludere la giornata con la scuola serale, avrebbe sfiancato chiunque. Ma lei affrontava le fatiche col sorriso sulle labbra, sempre disponibile per chiunque avesse bisogno della sua opera, di una buona parola. Presto la famiglia Di Bella divenne la famiglia di tutti, un rifugio ed un riferimento per qualsiasi evenienza; la casetta il primo posto al quale correre quando giungeva una brutta notizia. “Eravamo come i parenti maggiori” disse Luigi durante la visita a Pellegrino nel settembre 1998.

Tutta questa compagnia serale non poteva non destare la curiosità di Gino, che osservava, ascoltava e taceva, come suo costume; e non soltanto. Di ogni cosa, di ogni fenomeno, già da allora si chiedeva la ragione, senza darsi pace fino a quando non lo avesse scoperto. Quei segni strani sulla carta che Annetta traduceva in parole o che a sua volta tracciava sui fogli, man mano che la gente parlava, lo attiravano irresistibilmente. Considerò che quei segni non erano illimitati, ma si ripetevano, e si ripetevano con un significato ben preciso: cominciò ad abbinare la parola alla grafica, chiese, acuì la sua attenzione, provò a vergare anche lui qualche segno. Non ci volle molto. Dopo un poco di serate in compagnia e di esercitazioni in solitudine, imparò a leggere e scrivere e cominciò a guadagnarsi il primo pane della sua vita: aveva quattro anni e mezzo.

Presto Annetta fu aiutata dal fratellino che, in ginocchio sulla seggiola, leggeva le lettere, impresse dal timbro di controllo della censura militare, che erano arrivate fino a quel paesino sperduto sui Peloritani. Quanto a componimento epistolare, le difficoltà in assoluto non erano tante, visto che gli argomenti erano quasi sempre gli stessi: notizie sulla salute dei membri della famiglia, di mucche, ciuchi e pecore di proprietà, su morti e nascite nella cerchia dei conoscenti. Negli ultimi anni della sua vita Luigi Di Bella, lo sguardo sfocato dalla nostalgia del passato, ricordava con un sorriso certe formule stereotipate con le quali dava inizio alle lettere: “caro sposo – caro figlio io sto bene: così spero sentire di te”. Ortografia e grammatica non erano ancora ineccepibili e certi strafalcioni facevano ridere di cuore Annetta ed anche, a denti stretti, Gino. Dopo qualche tempo divenne abile nel cavar di bocca ai più impacciati quello che volevano comunicare ai loro cari al fronte: interrompeva i loro discorsi prolissi, traducendo i concetti dal dialetto usato per esprimersi e si mostrava a volte severo, quasi collerico, se non riusciva a indurre l’interlocutore ad un’esposizione logica e ragionata. Nulla veniva chiesto per questo lavoro serale, ma ogni tanto allievi e ‘committenti’ portavano chi un pane, chi un poco di latte, chi uova, frutta e verdure. E così era meno duro tirare avanti. Rispetto alla vita nel paese natale, l’alimentazione non era variata granché: minestre di verdure ricorrenti, cordialmente detestate dal futuro scienziato, fave crude, oggetto di analoga propensione, legumi ed occasionali novità di primizie ricevute in omaggio. A pian terreno, proprio sotto la stanza dove si pranzava, ogni tanto veniva ospitato, non disinteressatamente, qualche coniglio selvatico, al quale finivano non di rado le detestate verdure, attraverso un buco del pavimento fatto da Gino: “si facevano certe scorpacciate!” mormorava con sorriso furbesco rievocando quei tempi lontani. Curioso un ricordo evocato negli ultimi tempi. Una volta, esasperato dalle inesorabili, odiate fave che campeggiavano al centro della tavola, ne pose con la massima cura una sotto ogni gamba delle sedie: quando i fratelli si accorsero della stranezza, lui sostenne che le fave erano rotolate spontaneamente dal tavolo, finendo nella curiosa posizione e si ostinò a ribadire la sua versione inverosimile nonostante la crescente ilarità dei suoi cari. Tra questi, Gino prediligeva Vittorio, di poco più grande, simile nei tratti somatici, con un’indole più fantasiosa e meno austera di Giovannino ed un particolare talento per le burle. Il reciproco compendio caratteriale, l’avere condiviso le durezze dell’infanzia e dell’adolescenza ed il ricordo della complicità nelle monellerie, avrebbe mantenuto affettuoso il rapporto fra i due fratelli, nonostante la diffusa, unilaterale incomprensione che avrebbe costretto Luigi Di Bella a limitare ed a volte interrompere i rapporti con alcuni dei suoi più stretti congiunti.

La laboriosità ed il senso di iniziativa aiutarono quello scampolo di famiglia nelle ristrettezze del soggiorno a Pellegrino: Annetta e Ciccina, che oltre all’intelligenza possedevano quelle virtù domestiche oggi più rare tra le donne del nostro tempo, riuscivano a trarre da ogni occasione spunti di utilità. L’abusata espressione dell’arte di arrangiarsi trovò qui un significato pieno. Non si trattava soltanto di far da sé quanto avrebbe comportato, in caso contrario, esborso del denaro che scarseggiava, ma di rinunciare al non indispensabile e, a volte, anche a quello. Questa dura esperienza avrebbe insegnato al futuro scienziato a fare un po’ di tutto e determinato la sua proverbiale frugalità, fornendogli al tempo stesso la condizione indispensabile per essere autonomo e non dover chiedere ad altri. Ma il rigore morale ed un’immensa generosità si sarebbero sempre accompagnate al suo stile di vita.

Con ogni probabilità fu nell’autunno del 1918 che Gino contrasse la “spagnola”, un virus influenzale che, in tre successive ondate, uccise più di venti milioni di persone in tutto il mondo, si pensa anche per sovrainfezioni batteriche. La malattia lo colse a Linguaglossa, mentre attendeva che giungesse il giorno per tornare a Pellegrino, in una forma che non parve alla famiglia particolarmente virulenta. Qualcuno dei fratelli chiese se non fosse il caso di ricorrere alle cure di un medico: alla domanda Giuseppe Di Bella rimase silenzioso. Fu mamma Carmela a parlare: “Chiamare un medico significa spendere dei soldi”. Giuseppe conservava sì, in un registro copialettere, una somma di denaro – due, tre lire – riservate a casi di emergenza, ma quello di Gino non sembrava rientrare tra questi2. Come abbiamo già detto prima, la terapia non fu formalizzata su una ricetta: consistette nel fare stare il bimbo a letto, confidando nella sua fibra. Dalla finestra il piccolo convalescente vedeva passare il carro funebre, che spesso portava anche tre bare contemporaneamente, e procedeva accompagnato dal rintocco delle campane; il bimbo, che dal loro suono identificava le chiese dalle quali proveniva, ne seguiva il percorso: S.Antonio, Carmine, S. Egidio, il Duomo, Annunziata. Il 4 novembre del 1918, proprio il giorno della vittoriosa conclusione della guerra, ci si mosse per tornare a Pellegrino. Il paese era stato spopolato dalla spagnola e i Di Bella, che avevano completato il viaggio venendo a piedi da Monforte, videro che molti altri biglietti listati a lutto erano stati inchiodati agli usci delle case. Al difficile tempo della guerra non seguirono certo benessere e floridezza: la vita, specie nel sud, rimaneva difficile per la mancanza di lavoro, i mutamenti sociali e l’incertezza del momento politico. Nulla, in sostanza, cambiò ed in quel distaccamento familiare continuarono gli stenti ed i sacrifici. Gino frequentava le elementari, senza infamia e senza lode. Allora la scuola era una cosa seria fin dall’inizio, come seri erano anche gli insegnanti: il bimbo tesaurizzava le nozioni apprese in aula e si aiutava come poteva con qualche sbrindellato sillabario di Annetta. Iniziò, senza particolare trasporto, il suo noviziato come chierichetto del parroco don Nicolino Pavone, il nipote del quale sarebbe diventato un giorno marito di Annetta. Ma, nonostante il carattere riservato, riflessivo e una contenuta loquacità, era pur sempre un bambino, ed un bambino con un senso dell’umorismo spiccato ed originale. Incurante delle indignate occhiatacce di don Nicolino, si divertiva ogni tanto a rispondergli con una frase diversa da quella attesa od a suonare a suo piacimento la campanella per vedere i fedeli inginocchiarsi, obbedienti al suo volere. Si rimaneva tutti incantati a sentirlo raccontare simili episodi, non solo per la loro bizzarria, ma anche per l’espressione che assumeva: il Prof. Luigi Di Bella, l’autore di una delle più grandi rivoluzioni nella storia della medicina, che magari mezz’ora prima ci aveva accompagnati per sentieri che conducono al segreto della vita, sembrava trasformarsi, rimpicciolire e ridiventare Gino, Ginuzzu, il bambino con occhi di ciliegia che pungevano lo sguardo e ardevano sotto le sopracciglia folte. Il cuore rimaneva stretto e beato al tempo stesso nel fissare le sue gote arrossate, quelle labbra sottili arcuate dal sorriso, riconoscendo nell’ineffabile purezza e bontà della sua espressione l’innocenza del cucciolo d’uomo di ottant’anni prima. Vertiginose ascensioni dello spirito e semplicità, amarezza indicibile e giovialità, aristocraticità del gesto e bonomia dell’uomo umile: non sono inconciliabili tratti caratteriali, ma semplicemente le stigmate del genio. In un certo senso, il genio non è altro che la convivenza di un bimbo e di un adulto dalla mente poderosa. In quel tabernacolo che è il cuore di un bambino c’è sempre un angelo, e senza il candore delle sue ali non c’è uomo, per quanto acuto, che possa superare i limiti dell’angusta logica umana ed avvicinarsi al sublime dell’Eterno.

Con il fratello Vittorio Luigi condivideva privazioni, qualche birbonata e lo scorrazzare libero in quei luoghi benedetti dalla bellezza. Anche la nostalgia dei compagni di gioco di Linguaglossa era stemperata dai nuovi amichetti, come Luigi Arimondi e Pietro Morelli, che nel settembre 1998 lo accolsero al suo arrivo a Monforte. Pochi i diversivi, per lo più costituiti dalle celebrazioni di solennità religiose, le più importanti delle quali erano la festa dell’Assunta, la festa di San Giorgio – patrono di Monforte – e quella di S. Agata. La statua della Madonna era, ed è tuttora portata dalla Chiesa di Pellegrino al Santuario di Crispino, per tornare il mese successivo alla sua sede consueta.

Il santuario fu edificato, insieme all’annesso monastero, alla fine del ‘600 e conserva una pregevole “Madonna con Bambino” dello scultore Antonello Gagini, alcuni dipinti di buona fattura ed un’urna d’argento, dove è custodito un capello che si vuole sia della Madonna: di qui la tradizione della processione “du Capidduzzu ‘i Maria”, che, ancora oggi, si effettua il sabato antecedente la prima domenica di settembre. La processione partiva all’imbrunire dalla Chiesetta di Crispino, attraversava Pellegrino diretta alla Chiesa di Monforte, mentre per la vallata del Bagheria, la valle del Niceto ed i monti che le costeggiano era tutto un tremolare di fuochi accesi, i bambarizzi. Disseminati per le strade ed i vicoli, centinaia di lumiricchi, lucerne in terracotta alimentate ad olio, rischiaravano il terreno, sorvegliati dai vecchietti, che erano troppo avanti negli anni per poter partecipare alla processione. Avanzava questa tra paesani che man mano si inginocchiavano, protendevano un lume acceso, una coroncina del Rosario, recitando l’Ave Maria e seguendo la sacra effigie fino a quando scompariva all’interno della Chiesa Madre, accolta dal suono di zampogne e tamburelli.

La notte tra il 7 e l’8 settembre, in occasione del ritorno della reliquia a Crispino e del concomitante pellegrinaggio, si ripresentava una nuova occasione di distrazione per tanta povera gente, oppressa da gravi pensieri e sfinita da un lavoro pesante e continuo. In alcune bancherelle gli ambulanti esponevano bamboline, semplici giocattoli di legno verniciato, tamburelli a ciancianeddi (i sonagli a corredo), oggetti ed utensili per la casa; da altre si diffondeva l’aroma pungente della prima salsiccia della stagione, trafitta da semi di finocchio ed arrostita sulle braci; in altre ancora si vendevano “l’amarena”, il dolce ricavato dalle fragranti vigne della zona, e accanto i gelati confezionati utilizzando la neve raccolta d’inverno ad Antennammare – il monte fatato che sovrasta Messina e lo Stretto – e conservata nel profondo di fosse rivestite prima di paglia, poi coperte di terra. Solitamente l’unico suono che faceva vibrare l’aria era quello delle campane, che annunziavano il giorno e ne accompagnavano il morire quando, al vespro, avvisavano i contadini che era arrivata l’ora di mettere il basto – “u badduni” – all’asino e fare ritorno a casa. Adesso abili suonatori eseguivano la “Katabba”, misto di suoni di campane e rullo di tamburi; altri suonavano con flauti di canna e organetti, accompagnando magari semplici e fresche canzoncine:

“Quannu nascisti tu nasciu’ na rosa

l’aduri si sintia di la me casa”

(Quando sei nata tu nacque una rosa/il profumo si sentiva dalla mia casa).

La tristezza coglieva Luigi, all’indomani di una giornata di festa, nel vedere per la strada che lo conduceva a scuola qualche segno delle ore spensierate appena trascorse. Non si trattava solo di disappunto per il ripristino della monotona vita paesana, ma del manifestarsi di quel tratto genetico dello spirito siciliano che è la malinconica constatazione della caducità delle cose, la percezione dei tramonti, più che delle albe, del silenzio che segue la conclusione di una vita e sembra irridere la fugace esistenza dell’uomo.

Quel bambino taciturno, tenace, osservatore, progrediva negli studi, ma le ristrettezze continuavano come prima e la fame la faceva da padrona. Chi vive nel bisogno si ingegna e senza dubbio i Di Bella si ingegnavano: una volta venivano arrostite pannocchie di granturco, un’altra si faceva a piedi un bel po’ di strada, fino alle pendici dei colli, per riempire cestini di ‘mbriacheddi, frutti simili alle fragole, o di gelsemore, colte tra i rovi; e, in mancanza d’altro, non si storceva il naso nemmeno di fronte alla szulla, erba destinata solitamente ai conigli. Ciccina si era impratichita nell’identificare certi bulbi che, lessicalmente parlando, erano commestibili. Li serviva lessati, ma con scarsi entusiasmi da parte dei commensali: ricordando quei menù strani, Luigi Di Bella parlava infatti di “sapori orrendi”. Se in qualche modo si era riusciti a mitigare la fame, rimaneva il problema irrisolto della cronica penuria di denaro. Gino cominciò a raccogliere i francobolli che gli capitavano fra le mani, dai quali riusciva a ricavare quei dieci o venti centesimi necessari a comprare qualche gelatino. Insieme ai fratelli cominciò ad aiutare gli agricoltori della zona nella preparazione dell’aia. Si trattava di trasportare stallatico e fieno, farne uno strato uniforme e poggiarvi sopra i covoni di frumento, che sarebbero stati successivamente schiacciati con una grossa pietra trascinata da un cavallo. Anche da queste fatiche si ricavava qualche soldo. Soddisfazioni un poco più consistenti vennero con l’allevamento di bachi da seta. Mi era sconosciuto questo episodio della sua infanzia, che egli narrò dettagliatamente, insieme ad altri, una fredda sera d’inverno, il 23 gennaio 2002: eravamo seduti vicini, confortati dal calore dell’amata cucina economica, ed io lo ascoltai a lungo, annotando con cura i suoi ricordi.

I bachi, in sacchetti di stoffa appesi al collo con una cordicella, erano tenuti al caldo sul petto. A tempo debito gli animaletti venivano trasferiti in canestri ripieni di foglie di gelso, delle quali erano ghiotti, che rosicchiavano di lena con un rumore simile a quello di una fitta pioggia. Naturalmente, se si desiderava ottenere risultati di una certa consistenza, i canestri dovevano essere numerosi, e questo poneva problemi di spazio, vista la superficie modesta della casa. Si rimediò chiedendo ad una contadina – comare Maria – di mettere a disposizione una stanza della sua abitazione. I canestri venivano sistemati su canne e la lettiera si spostava frequentemente da un canestro ad un altro. I bachi crescevano fino alla lunghezza di un mignolo e, con il ventre gonfio di seta, raggiungevano un diametro ragguardevole. A questo punto occorreva provvedersi di rami di erica, ai quali i bachi si sospendevano con la loro bava. A seconda delle loro caratteristiche, i bozzoli fornivano seta di color rosa e giallo oro, ed erano portati fino ad un piccolo opificio, che disponeva di una vasca in muratura, la “gebbia”: sotto questa si attizzava il fuoco per scaldare l’acqua attinta alla vicina fiumara. La fase finale della lavorazione consisteva nel legare l’ultimo filamento ad una ruota, mossa con il movimento dei piedi, che sfilava e raccoglieva la seta. Se ne ricavavano matasse di uno splendore unico, successivamente vendute a grossisti che provvedevano a recapitarle ad aziende tessili. La conclusione del lungo lavoro veniva festeggiata con un pranzo all’aperto, sull’erba, costituito principalmente dal “pesce stocco alla ghiotta”, stoccafisso ammollato che si condisce con olive bianche, cipolle, patate, capperi, salsa di pomodoro, olio, sale e pepe. Questo piatto saporito e nutriente, che richiede superbe capacità digestive, in quel tempo era il piatto di gala dei poveri. A dire il vero, anche le famiglie agiate lo consumavano, ma semiclandestinamente, quasi fosse un’abitudine disdicevole per il proprio ceto. Oggi il pesce stocco alla ghiotta non è più a buon mercato come un tempo, e un po’ per questo, un po’per i capricci della moda, non è più considerato uno spartiacque sociale.

In conclusione, come Dio voleva si tirava avanti, rassegnati alla forzata rinuncia di quanto esulasse dalle condizioni minime di vita: il che significava dimenticarsi non tanto di svaghi, pur legittimi ed innocenti, quanto di esigenze anche primarie, fra le quali i mezzi indispensabili per poter studiare. L’apprendimento scolastico si riduceva quasi esclusivamente ad ascoltare e memorizzare quanto l’insegnante diceva nel corso delle lezioni. A prescindere dalla necessità di concorrere, come possibile, al sostentamento della famiglia, e quindi di sottrarre le ore di luce della giornata all’ipotetica attività di studio, Gino non disponeva dei libri di testo né, quand’anche li avesse avuti, del petrolio necessario per studiare quando sopraggiungeva il buio. Il suo interesse per ogni cosa, l’abitudine di osservare e ripensare, cominciarono a distrarlo dagli impegni scolastici, specialmente quando, finite le elementari, venne iscritto alle “complementari”, scuole medie inferiori ad indirizzo professionale. Non occorre un grande sforzo per calarsi in quel bambino, così rapido nell’apprendere quanto attirato irresistibilmente dal mondo esterno e dal mistero della natura. Aveva osservato con estremo interesse le rudimentali cure che cerusici e praticoni di paese suggerivano agli ammalati: linimenti, decotti, sciroppi, tisane, rimedi ricavati dalle piante officinali. Volle saperne di più, tentò di imitare quelle prassi dettate dall’empirismo, quando non dalla superstizione; come mormorò una volta rievocando questi episodi, “cercavo di curare i miei amici ammalati con le erbe, ma senza successo…”3. Questi interessi da scienziato dilettante si sposarono naturalmente con la materiale impossibilità di studiare con metodo. Non bastava più stare attenti alle lezioni e la situazione rischiava di complicarsi ulteriormente, visto che durante le ore di scuola il bambino ripensava spesso ai suoi rudimentali esperimenti invece di ascoltare l’insegnante. Certo, la sua attenzione era catturata da alcune materie più che da altre e la memoria prodigiosa, sposata alla passione per certi argomenti, gli consentiva ogni tanto di prendere qualche sufficienza. Così accadeva per l’Iliade, evidentemente letta e commentata da un bravo insegnante, lo appassionava a tal punto, che nella sua mente gli eroi greci e troiani assumevano le fattezze di certi compagni: uno era Achille, un altro Ettore, un altro ancora Diomede e così via. Comunque i voti si attestarono su una media avvilente, che raramente superava il quattro. L’indifferenza del piccolo Luigi per questi esiti mediocri, considerati la precocità dimostrata, l’amor proprio, il suo interesse speculativo ed il forte carattere, si spiega solo con la rassegnazione: rassegnazione alla miseria, ad un destino ingeneroso, ad una situazione di bisogno che gli sembrava irreversibile. Poi il caso gli venne in aiuto.

Se si studia la vita dei grandi uomini, ci si imbatte spesso in eventi fortuiti che hanno determinato o mutato il loro destino, tanto da far pensare ad un ordito già predisposto, ad un disegno della Provvidenza. Gino assimilava la mediocrità degli esiti scolastici alla povertà nella quale viveva ed accettava entrambe più rassegnato che indifferente. Ma un giorno gli capitò tra le mani un’antologia della letteratura francese, probabilmente di Annetta. Non seppe perché – riferì in seguito – ma si soffermò su un lungo racconto di De Musset, rimanendone conquistato ed ammaliato, tanto da accendere il lume e, di nascosto ai fratelli, arrivare a notte inoltrata immerso nella lettura. L’indomani l’insegnante, dopo aver indugiato sul registro, pronunciò il cognome Di Bella. Luigi si alzò, seguito dallo sguardo un po’ annoiato, un po’ compassionevole dei compagni, già abituati alle scene mute ed ai consueti imbarazzati silenzi. La domanda riguardava proprio quel racconto ed il suo autore. Di fronte all’insegnante incredulo ed alla scolaresca silenziosa, la bocca di quel torsolo di ragazzino dai capelli corvini ed il colorito bruno si trasformò in una cascata di nozioni, titoli di opere letterarie, termini appropriati, commenti pertinenti ed acuti: rimasero tutti a bocca aperta. Senza accorgersene e senza il minimo sforzo, aveva imparato letteralmente a memoria il testo letterario, la biografia dello scrittore e quanto il libro riportava sulle sue opere: “Di Bella: avevi quattro; ora ti do otto. Otto e quattro fanno dodici, che, diviso per due, fa sei. Bravo! Continua così”. Cambiarono la sua vita e le sue abitudini. L’effetto psicologico dell’episodio risultò determinante e fu più volte descritto a noi figli quale sprone per i nostri impegni scolastici ed esempio per la condotta di vita. Ricordo perfettamente alcune sue parole, evocative del percorso dei suoi pensieri: “Corpo! Ho preso otto…ho preso otto. Ma otto è un bel voto! Allora vuol dire che ci posso arrivare anche io, che posso farmi onore, essere rispettato. E se questo è vero, allora miseria e difficoltà non sono invincibili”. Tacque la vena di fatalismo che serpeggia in ogni siciliano e, con questa, quell’abbandono alla sorte che fa inaridire il senso di iniziativa e sedimentare le doti dell’individuo. Si fece un programma di studio per recuperare il tempo perduto e colmare le lacune accumulate, cercò in ogni modo di procurarsi qualche libro di testo e, dove non possibile, insistette perché qualche compagno di scuola più disponibile gli prestasse i suoi, che provvedeva a ricopiare o riassumere. Occorreva economizzare anche la carta: da qui l’abitudine, protrattasi per tutta la vita, di scrivere con grafìa minuta e di utilizzare la carta fino all’ultimo centimetro quadrato. In casa non c’era un minimo di silenzio e tranquillità per studiare in pace e d’altronde occorreva, come abbiamo visto, dedicare parte della giornata al lavoro per tirare avanti. Non rimaneva che studiare di notte. In qualche settimana si mise in pari con il programma, ebbe a disposizione quanto gli necessitava per studiare e riuscì a superare il problema del petrolio per il lume adottando una soluzione: con il buon tempo studiava in piedi sotto un lampione della strada, col cattivo leggeva alla fioca fiammella dello stoppino appena emergente. Dalla sufficienza piena del primo mese successivo al nuovo corso, arrivò a concludere l’anno come migliore della classe. Si guadagnò il modesto premio previsto dalla scuola: un astuccio di legno contenente penna, pennini e matite. Finalmente avrebbe potuto scrivere e sottolineare senza torcersi le dita con monconi di pochi centimetri. Luigi Di Bella divenne il miglior alunno della scuola, si aggiudicò altri modesti premi (allora non vigeva l’imposizione dell’appiattimento) e, avvicinandosi la conclusione del corso di studi inferiore, fu oggetto di interessamento da parte degli insegnanti e del preside, che giudicavano irrinunciabile una ulteriore e più approfondita qualificazione scolastica. Annetta fu mandata a chiamare e vivamente consigliata di indirizzare il fratellino verso il liceo. Occorreva ovviamente sostenere un duro esame integrativo, ma, viste le capacità fuori dal comune di Gino, valeva la pena tentare, senza curarsi della perdita di un anno, indispensabile per studiare privatamente materie non trattate nelle complementari, ma in programma nelle scuole medie. L’ostacolo più arduo consisteva nel recuperare i tre anni di latino, ma il ragazzino avrebbe potuto farcela. L’estate del 1925 Gino rimase quasi sempre a Pellegrino. Giornalmente si recava a Monforte, dove Don Nicolino gli faceva lezione di latino, caricandolo di esercizi e versioni, mentre lui, studiando a casa, divenne padrone dello “Schultz”, il testo di grammatica latina. Con l’occasione poté disporre di un asinello, in groppa al quale compiva il tragitto di andata e ritorno; e proprio l’asinello gli fu di utilità e di riparo. Un pomeriggio un forte temporale lo sorprese mentre tornava a Pellegrino: uno di quei temporali estivi, quali si osservano solo in Sicilia, che spaventano ed affascinano per la potenza e la violenza della natura: nubi nere offuscavano le vallate vicine, coprivano le sommità dei Peloritani spinte sulla campagna da venti impetuosi ed accompagnate da saette e tuoni assordanti. Nessun possibile riparo dalla pioggia che cadeva a torrenti e cominciava ad ingrossare le ciumare, fino a poco prima inesorabilmente aride e marezzate di erbe rinsecchite. Gino non trovò di meglio che fermare l’asinello e rincantucciarsi sotto al suo ventre fino alla comparsa dell’arcobaleno.

Arrivò infine il giorno dell’esame. La commissione annoverava anche un celebre latinista, autore di testi scolastici e di pubblicazioni molto apprezzate. Fu un trionfo. Il latinista gli strinse la mano, congratulandosi; ma quando seppe che si era preparato in due mesi, cadde a sedere incredulo e pensoso, intrattenendo a lungo quello scolaro straordinario. Don Nicolino gongolò, pur immalinconito dal pensiero che il dispettoso chierichetto di un tempo avrebbe presto abbandonato Pellegrino.

1 Bruno Vespa: “Luigi Di Bella – Si può guarire? La mia vita, il mio metodo, la mia verità”. Ed. Mondadori, aprile 1998, pag. 28.

2 L’episodio è riportato anche a pag. 30 del libro “Luigi Di Bella – Si può guarire – La mia vita, il mio metodo, la mia verità”, di Bruno Vespa (Ed. Mondadori, aprile 1998). Vedere nota precedente.

3 Vincenzo Brancatisano: “Di Bella, l’uomo, la cura, la speranza”, pag. 27. Ed. Positive Press, 1998.